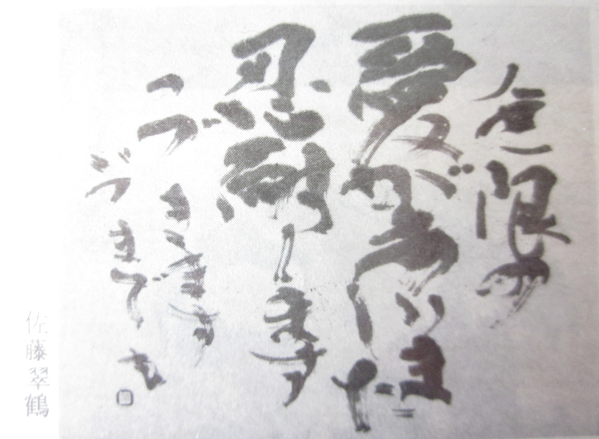

生まれた日は9月5日、亡くなったのが9月17日、最後の71歳の誕生日は入院中の病院で迎えました。最後まで望みを捨てず、退院できるものと思っていたようです。でも「もしかすると・・・」という気持ちもきっとあったのでしょうね。そんな恐ろしい不安と闘いながら必死で生き続ける姿は「不滅の星」であろうとする翠鶴の願い、人間の尊厳、その美しさを感じさせるものでした。

病院から渡された、古びて汚れた白い胴着の紐をベッドの足の方に結わえ付け、それを必死に手繰りながら起き上がる練習をしていた痛ましい姿は、翠鶴の「生きる」ことへの執念と一途な心を感じさせる一方、余命を知らされた家族にとっては、言葉に出来ない複雑な想いを引き起こさせるものでした。開腹手術の後、手の施しようがないほど転移が激しく、諦めるしかないことを告知された家族は最後まで翠鶴にはそれを悟られまいと、心で泣きながらも翠鶴には何でもないかのように笑顔で接していました。翠鶴に不安を与えまいと、外部の方々の出入りも極力控えていただきました。翠鶴を心配して下さっている方々には申し訳なく思いつつ、家族としても非常に辛かったのです。

2001年9月は人類滅亡の危機?

2001年9月11日は世界を震撼させた同時多発テロのニュースがテレビで放映されました。翠鶴もベッドに横たわりながら、ビックリしてテレビを見つめていました。何だか人類滅亡にもつながりかけない大事件を目の当たりにして、闘病生活をしている自分自身と重ね合わせる部分があったのではないでしょうか。数多くの犠牲者を出したアメリカにとっても、この年の9月は忘れ得ぬものとなりましたが、翠鶴や私たち家族にとっても、2001年の9月は悲しい思い出の時となりました。

民間療法のウソ!

奇跡を信じて免疫療法なるものを試してみました。とても高い値段の医療保険外の薬。あえて名前は公表しませんが、まったく効き目がありませんでした。医学博士が臨床実験で効果を宣伝していて、雑誌にも鳴り物入りで紹介されたものでしたが、アガリスクと同じで末期ガンの患者さんを救済するものではありませんでした。現代医療は急速な進歩を遂げています。ガンがもはや不治の病でなくなることを願うばかりです。否、医学の進歩がガンを治癒させることができなくても、ガンに侵されている患者さんが自分の病気を受け入れ、自分の人生を振り返り、たった一回のかけがえのない人生を大切なものとして整理していく手助けをすること。決してひとりぼっちにせず、心と心を通わせた温かいメンタルケアを、ホスピスだけでなく、広く一般の病院でも実施することが普通のことになることを願ってやみません。

人生を考える(編集後記)

まるで幼稚極まりないことですが、自分の親が死ぬことなんて今まで考えていませんでした。テレビで報道される有名人の死や肉親の死も対岸の火事という感じで人事でしかなかったのです。年は取るだろうけれど、いつまでも家族5人での生活が続くと思っていました。ですから、足しげく故郷に帰るでもなく、いつ行ったって、いつもと同じように出迎えてもらえるという幻想を持っていました。しかし、その甘い幻想が崩れたのが1997年5月5日、脳卒中で倒れた祖母が入院先の病院で息を引き取ったのです。ゴールデンウィークの連休で故郷へ帰り、入院中の祖母を見舞ってから仕事のために東京へ戻ってきた矢先のことでした。着いた次の日の朝、祖母が危篤だという知らせ。何も出来ずに高まる不安を抑えきれずにいた夕方、母から祖母が亡くなったという連絡を受けました。翌日はどうしても仕事をしなければならず、表面は普段と変わりなく患者さん達と接して、仕事が終わるや否や、車のアクセルを全開で東北自動車道を北上しました。ものすごく飛ばしていたので午前0時頃に自宅へ到着しそうな勢いでした。でも、さすがに仕事の疲れが出てしまったのか、山道の最後のカーブに猛スピードで差し掛かったとき、目が一瞬チカチカしてハンドルを取られてしまいました。スピンです。何とか状態を立て直そうとしましたが、ブレーキの利きが弱く、右側の崖に激突してしまいました。幸い、対向車が来ていませんでしたが、もう少しタイミングが遅かったら大型トラックと正面衝突していました。車体がグシャグシャになりながらも、まだ車が動いたので執念で帰路に着こうとしましたが、途中でエンスト。エンジンのオイル漏れがあったり、電気系統の切断が見つかり、もう少し無理に走らせていたら火花がオイルに点火して爆発していたかもしれません。おまけに、後で知ったのですが、車のハンドルを右に切って右側の崖に衝突したから良かったものの、左側にハンドルを切っていたら、深いダムの水の底に沈んでいたことがわかりました。左側はダムの水が深々とうねっていたのです。祖母と一緒に自分まで死んでしまうところでした。祖母が亡くなって思ったことは、もっと5人家族で生活することを大切にすればよかったという悔やみです。これは悔やんでも悔やみきれなくてどうしようもありませんでした。また、祖母の死に目に立ち会えなかったことも大きな悔やみとなって心にしこりを残しました。祖母の死をきっかけに、いつまでも5人家族という幻想は崩れ、人間はいつか死ぬものだと思うと同時に「死」の影に怯えるようになりました。それでも当時は仕事が大変で感傷に浸っている余裕もありませんでした。けれども、追い討ちをかけたのは父の肺ガンです。何だか具合いが悪いと自覚しつつ、家族には黙っていたのですが、血痰が出たので検査となったわけです。結果は手術。手術は成功しましたが、本で調べてみると術後5年間の存命率が低いことがわかり、とにかくやれることとして定期検診をきちんと行なうこと。風邪を引かせないようにすることを家族は心がけました。父は再発を恐れて、このときを堺に、あれほど好きだった酒とタバコを止めました。タバコの変わりにチューインガム。そうこうするうちに数年が経ちました。定期検診をしっかり受けて、医師からも安心する言葉をかけられていた父でしたが、何としたことかリンパ節への転移が判明。ステージが重篤だったらしく、放射線治療をしてみると言われました。父は病院から帰宅後、玄関で母に「オレはもうダメだ」と消え入りそうな声で言ったそうです。頻繁に検査をしていたはずなのに見つけられなかったのか? その後、数回の放射線治療で良くなってきていると医師に言われましたが、父の身体の皮膚には放射線の黒いアザがあちこちに付いていて痛ましい姿でした。その後も検査は続き、もう抗ガン剤による内科的治療しかないという診断で入院することになりました。食欲もなく、点滴だけの闘病生活になり、そんな弱まった状態なのに開腹手術が急遽決定され施行。短時間で手術が終わり、家族が呼ばれて聞かされたのは、転移の広がりがすごくて手の施しようがない、余命は2ヶ月くらいということ。現実と思えない家族。気の小さい父なので本人には知らせないことを約束してもらい、術後の父の病室へ行ってみると、涎をたらしつつ今にも死にそうなくらい苦しく息をしている姿。点滴だけで何日も放っておいて、体力がないのに強引に開腹の大手術。それに懸命に耐えた父。「ちょっと切腹してくるな」と軽口を叩いて手術室へ入ったときとは大違いの命がけの手術だったのです。「がんばれ!」と耳元で励ますと、かすかにうなずく父。まるでオオカミみたいに涎をたらして、荒い息づかいでした。それからのことは思い出として文章には書けません。折悪しく、また自分は東京の学術学会に参加すべく上京。その夜、父の危篤の知らせ。再び車で東北自動車道を猛スピードで北上。いつケータイが鳴って最悪の知らせがくるかと案じつつ、事故覚悟でアクセルを踏みっぱなしで車を飛ばしました。そして病院に駆け込むと、父は落ち着いた表情で個室のベッドの上に横たわっていました。もちろん家族も一緒です。死の淵まで行った父だったのですが、医師の注射で持ち応えたとのこと。その夜は病院で明かし、翌日は父の様態がだいぶ良くなってきたので自分は一度帰宅してから、夕方、もう一度病院へ行きました。すると、明日のレントゲン検査の予定まで立てている様子で、父は主治医に話しかけるなど安定した印象でした。自分は東京から何時間も車をすっ飛ばしてきた疲れもあって、明日また見舞いに来ることを父に告げて家へ。お互い、ニコニコおどけながら挨拶をしました。それが父と交わした最後の言葉、仕草でした。家に帰ってしばらくしてから父の様態が急変、危篤だという連絡が入りました。急いで病院へ行こうとしたら、また車で事故に遭いそうになりました。病院に着いたときにはドアの外で母や姉が泣いていて、病室では主治医が電気ショックを施している気配。まもなく主治医が病室に家族を招き入れ、瞳孔の開いている父と最後の面会。現実が現実ではないような虚ろな気持ちで、気の利いた言葉が出てこなくて、うまく心が伝わったかどうか。父は死にました。5人家族だったものがまた減ってしまいました。重い空気が家族の心に漂い始めました。「死」が身近にありました。でも、佐藤翠鶴の人生から、死ぬまでの過程はかけがえのない大切なものだと改めて気づかされました。祖母の死に目には会えませんでしたが、父親の最期は看取ることが出来たことは不幸中の幸いです。祖母の死に目に会えなかったという悔やんでも悔やみきれない無念の情を憐れんでくださり、きっと神様が父親の寿命を1日延ばしてくださったのだと思います。父、佐藤翠鶴、お疲れ様でした。

(2004年お盆)

戻 る